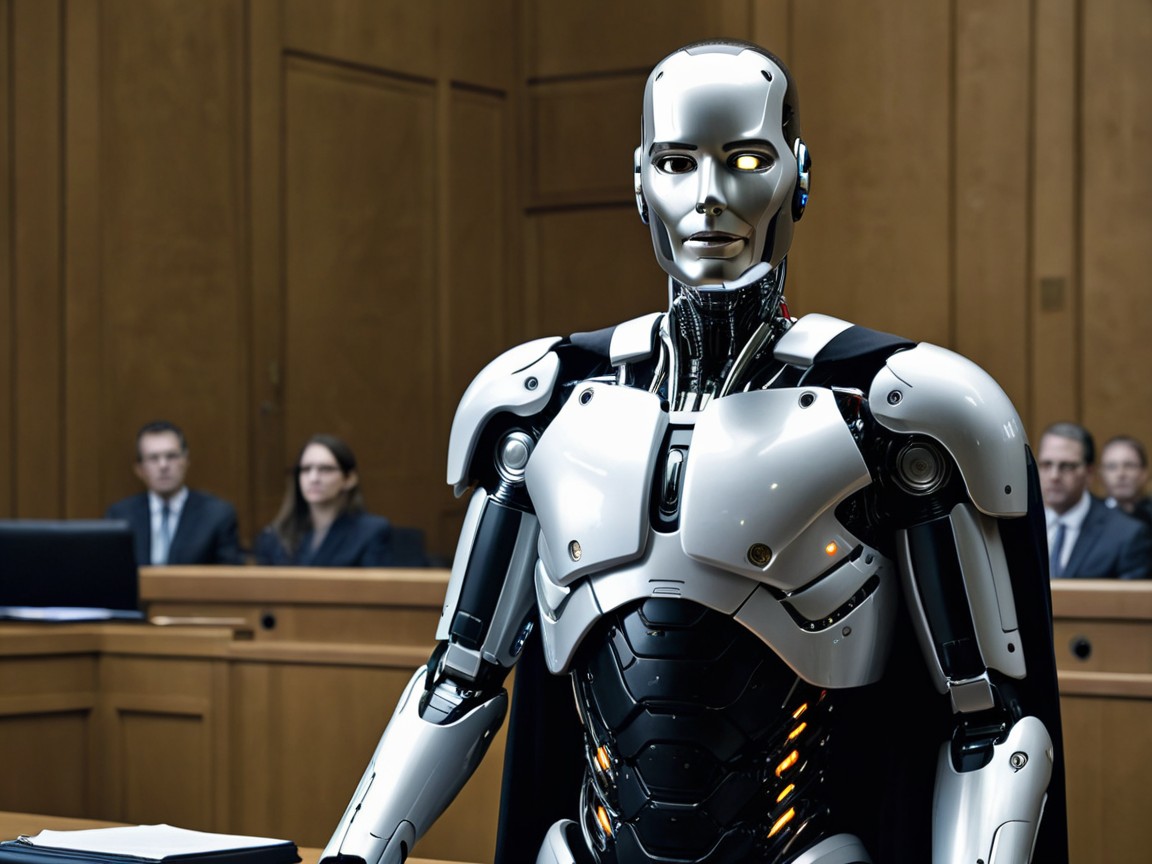

L' IA au tribunal : Révolution ou Menace pour la Justice ?

L'intelligence artificielle s'immisce au cœur de notre système judiciaire, promettant une justice plus rapide et accessible. Mais à quel prix ? Cet article explore la transformation profonde du droit face à l'IA, entre progrès et périls pour nos valeurs fondamentales.

Les "LegalTechs" : vers une justice plus efficace

L'article décortique d'abord la transition numérique du secteur via les "LegalTechs". Ces startups révolutionnent la justice civile avec des outils de médiation en ligne (ODR), la génération automatique de contrats et même la "justice prédictive", qui analyse des milliers de décisions pour prédire l'issue d'un procès. L'auteure, Jennifer Gaumann-Paccaud, montre comment ces technologies redéfinissent déjà le métier d'avocat et de juge, tout en soulevant la question de l'indépendance de la décision humaine.

L'automatisation de la justice : les risques pour les droits fondamentaux

L'analyse se penche ensuite sur l'automatisation de la justice, notamment dans les domaines social et pénal. Les exemples concrets sont frappants : des chatbots qui décident de l'octroi d'aides sociales au Royaume-Uni, aux algorithmes qui évaluent le risque de récidive aux États-Unis (COMPAS) ou remplacent les procureurs en Chine (Système 206). L'article met en lumière les risques majeurs : décisions opaques, biais discriminatoires et mise en péril des droits fondamentaux des justiciables.

Conclusion : un choix de société crucial

La conclusion est sans appel : si l'IA peut désengorger les tribunaux, son déploiement sans garde-fous robustes pourrait nous conduire vers une société de surveillance où l'efficacité prime sur l'humanité et l'équité. L'auteure souligne l'incompatibilité entre la fonction anthropologique du droit et une vision purement cybernétique de la justice.Comment concilier progrès technologique et valeurs démocratiques ? Quels cadres réglementaires mettre en place ? Pour une analyse détaillée de ces enjeux cruciaux, plongez dans l'article complet.

Les "LegalTechs" : vers une justice plus efficace

L'article décortique d'abord la transition numérique du secteur via les "LegalTechs". Ces startups révolutionnent la justice civile avec des outils de médiation en ligne (ODR), la génération automatique de contrats et même la "justice prédictive", qui analyse des milliers de décisions pour prédire l'issue d'un procès. L'auteure, Jennifer Gaumann-Paccaud, montre comment ces technologies redéfinissent déjà le métier d'avocat et de juge, tout en soulevant la question de l'indépendance de la décision humaine.

L'automatisation de la justice : les risques pour les droits fondamentaux

L'analyse se penche ensuite sur l'automatisation de la justice, notamment dans les domaines social et pénal. Les exemples concrets sont frappants : des chatbots qui décident de l'octroi d'aides sociales au Royaume-Uni, aux algorithmes qui évaluent le risque de récidive aux États-Unis (COMPAS) ou remplacent les procureurs en Chine (Système 206). L'article met en lumière les risques majeurs : décisions opaques, biais discriminatoires et mise en péril des droits fondamentaux des justiciables.

Conclusion : un choix de société crucial

La conclusion est sans appel : si l'IA peut désengorger les tribunaux, son déploiement sans garde-fous robustes pourrait nous conduire vers une société de surveillance où l'efficacité prime sur l'humanité et l'équité. L'auteure souligne l'incompatibilité entre la fonction anthropologique du droit et une vision purement cybernétique de la justice.Comment concilier progrès technologique et valeurs démocratiques ? Quels cadres réglementaires mettre en place ? Pour une analyse détaillée de ces enjeux cruciaux, plongez dans l'article complet.

Droit d'accès aux données : un rapport de l' UNIGE révèle le fossé entre la loi et la pratique

Structure du rapport

Le rapport est organisé en trois parties principales, offrant une analyse complète du sujet :

- Le cadre juridique : Une présentation détaillée du droit d'accès en droit suisse (LPD et nLPD) et à l'échelle européenne (RGPD), soulignant les obligations des entreprises.

- L'enquête de terrain : La méthodologie du questionnaire utilisé pour évaluer l'expérience utilisateur, suivie d'une analyse des résultats obtenus.

- L'étude comparative : Une comparaison éclairante entre les pratiques des GAFAM, des entreprises européennes et des plateformes suisses, mettant en lumière des différences de traitement significatives.

Principales conclusions : une transparence en trompe-l'œil

Le constat du rapport est sans appel : il existe une distorsion majeure entre les garanties légales et la réalité pratique de l'exercice du droit d'accès.

- Les GAFAM : Ils offrent une impression de transparence avec des processus rapides et automatisés. Cependant, les données fournies sont souvent incomplètes et n'offrent que peu de visibilité sur les traitements algorithmiques et le partage avec des tiers, fonctionnant comme une "boîte noire".

- Les entreprises suisses et européennes : Le processus est souvent jugé lent, fastidieux et dissuasif. Les demandes de pièces d'identité par courrier ou le manque de plateformes automatisées témoignent d'un décalage technologique important, particulièrement pour les acteurs suisses.

- L'expérience utilisateur : Un sentiment général de frustration domine. L'utilisateur se retrouve pris en étau entre l'opacité des géants du web et la lourdeur administrative des autres acteurs, confirmant l'adage : "si c'est gratuit, vous êtes le produit".

Plongez au cœur de l'analyse

Ce rapport est une lecture essentielle pour tout juriste, professionnel de la protection des données ou citoyen soucieux de ses droits numériques. Il offre une analyse factuelle et critique des pratiques actuelles et ouvre des pistes de réflexion pour une meilleure effectivité du droit d'accès.

Vaccins Anti-COVID-19 : La Bataille Oubliée des Brevets et de l'Équité Mondiale

Résumé : Face à la pénurie de vaccins, le débat sur la levée des brevets est central. Cette mesure, demandée par plusieurs pays, doit s'accompagner d'une logistique solide et d'un partage de savoir-faire. L'enjeu est de trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux et les urgences de santé publique.

Le fossé vaccinal mondial

La pandémie a creusé les inégalités. Les pays riches, ayant financé la recherche, ont précommandé la majorité des vaccins, laissant les pays pauvres démunis. Cette situation, où quelques nations ont accumulé des doses bien au-delà de leurs besoins, a créé de fortes tensions. En réponse, les États-Unis se sont montrés favorables à une levée des brevets, tandis que l'Europe a suggéré d'autres solutions, comme les licences volontaires.

Les brevets : protection ou obstacle ?

Un brevet protège une invention, mais peut limiter l'accès à des produits essentiels. L'accord de l'OMC (ADPIC) oblige les pays à breveter les médicaments, mais autorise des exceptions comme les "licences obligatoires" en cas d'urgence sanitaire. Celles-ci permettent à un État de produire un médicament sans l'accord du détenteur du brevet.Cependant, cette option est complexe à mettre en œuvre, surtout pour les pays sans capacité de production. La Déclaration de Doha a confirmé que la santé publique prime sur les intérêts commerciaux, mais des accords bilatéraux plus stricts (ADPIC+) limitent souvent cette flexibilité.

Les stratégies alternatives et leurs limites

L'histoire montre que des pays comme le Brésil ou l'Inde ont utilisé la menace de licences obligatoires pour négocier des baisses de prix sur des médicaments, notamment contre le VIH/SIDA. L'Inde est même devenue la "pharmacie du monde en développement" en produisant des génériques à bas coût.D'autres solutions existent : les dons de vaccins (souvent insuffisants), les licences volontaires (qui dépendent du bon vouloir des entreprises) ou des plateformes de partage de technologies comme C-TAP, qui ont peiné à obtenir la coopération de l'industrie. La proposition de suspendre temporairement les brevets, portée par l'Inde et l'Afrique du Sud, reste la plus débattue.

Conclusion : une solution complexe

La levée des brevets seule ne suffit pas. Pour une vaccination mondiale efficace, il faut aussi lever les restrictions à l'exportation, partager les doses et, surtout, transférer le savoir-faire technique. La coopération de l'industrie pharmaceutique est indispensable.La question de rendre les vaccins libres de droits oppose les intérêts commerciaux au droit à la santé. Une levée des brevets, combinée à d'autres mesures, pourrait être une solution pour répondre à la crise sanitaire actuelle et préparer l'avenir.

Le fossé vaccinal mondial

La pandémie a creusé les inégalités. Les pays riches, ayant financé la recherche, ont précommandé la majorité des vaccins, laissant les pays pauvres démunis. Cette situation, où quelques nations ont accumulé des doses bien au-delà de leurs besoins, a créé de fortes tensions. En réponse, les États-Unis se sont montrés favorables à une levée des brevets, tandis que l'Europe a suggéré d'autres solutions, comme les licences volontaires.

Les brevets : protection ou obstacle ?

Un brevet protège une invention, mais peut limiter l'accès à des produits essentiels. L'accord de l'OMC (ADPIC) oblige les pays à breveter les médicaments, mais autorise des exceptions comme les "licences obligatoires" en cas d'urgence sanitaire. Celles-ci permettent à un État de produire un médicament sans l'accord du détenteur du brevet.Cependant, cette option est complexe à mettre en œuvre, surtout pour les pays sans capacité de production. La Déclaration de Doha a confirmé que la santé publique prime sur les intérêts commerciaux, mais des accords bilatéraux plus stricts (ADPIC+) limitent souvent cette flexibilité.

Les stratégies alternatives et leurs limites

L'histoire montre que des pays comme le Brésil ou l'Inde ont utilisé la menace de licences obligatoires pour négocier des baisses de prix sur des médicaments, notamment contre le VIH/SIDA. L'Inde est même devenue la "pharmacie du monde en développement" en produisant des génériques à bas coût.D'autres solutions existent : les dons de vaccins (souvent insuffisants), les licences volontaires (qui dépendent du bon vouloir des entreprises) ou des plateformes de partage de technologies comme C-TAP, qui ont peiné à obtenir la coopération de l'industrie. La proposition de suspendre temporairement les brevets, portée par l'Inde et l'Afrique du Sud, reste la plus débattue.

Conclusion : une solution complexe

La levée des brevets seule ne suffit pas. Pour une vaccination mondiale efficace, il faut aussi lever les restrictions à l'exportation, partager les doses et, surtout, transférer le savoir-faire technique. La coopération de l'industrie pharmaceutique est indispensable.La question de rendre les vaccins libres de droits oppose les intérêts commerciaux au droit à la santé. Une levée des brevets, combinée à d'autres mesures, pourrait être une solution pour répondre à la crise sanitaire actuelle et préparer l'avenir.

Désobéissance Civile et Droit de l'Environnement : Le Cas de la ZAD du Mormont sous la Loupe

Résumé du Mémoire : La ZAD du Mormont, un Conflit emblématique

Le mémoire se penche sur l'occupation illégale d'une colline en Suisse par des militants écologistes. L'objectif de ces "zadistes" était d'empêcher l'extension d'une carrière exploitée par le cimentier Holcim. Cette action a cristallisé un conflit majeur opposant des intérêts a priori irréconciliables : d'un côté, la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine naturel ; de l'autre, les intérêts industriels et le droit à un "terreau économique viable". L'étude se concentre sur les implications juridiques de cette confrontation, notamment la réponse judiciaire apportée aux militants.

L'Analyse Juridique au Cœur du Débat : Le "Mobile Honorable"

Le point de bascule juridique de l'affaire du Mormont réside dans la décision de la justice vaudoise. Confrontés à des actes illégaux (occupation de terrain, opposition aux forces de l'ordre), les tribunaux ont choisi une voie nuancée. Plutôt que de s'en tenir à une application stricte de la loi pénale, la justice a reconnu un "mobile honorable" aux zadistes. En droit, le "mobile honorable" qualifie une motivation qui, bien que conduisant à une infraction, est perçue comme respectable, désintéressée et guidée par des convictions éthiques ou sociales élevées. Dans ce cas précis, la justice a considéré que les militants n'agissaient pas pour leur profit personnel, mais mus par une préoccupation légitime face à la crise climatique et à la destruction d'un écosystème. Cette reconnaissance a eu des conséquences directes et significatives : elle a conduit à des acquittements ou à des peines très légères, là où une approche purement répressive aurait entraîné des condamnations bien plus lourdes. Cette décision judiciaire ne légalise pas la désobéissance civile, mais elle lui confère une forme de légitimité en reconnaissant la noblesse de ses motifs. Elle signale un déplacement subtil : le droit n'est plus seulement un outil de sanction de l'illégalité, mais aussi un instrument capable de peser la proportionnalité des actes au regard des enjeux sociétaux majeurs.

Visualisation du Conflit d'Intérêts

Le cas de la ZAD du Mormont met en lumière une tension fondamentale entre deux logiques. Le graphique ci-dessous illustre les forces en présence, telles qu'identifiées dans l'analyse du mémoire. D'un côté, les arguments portés par l'industrie et une certaine vision de l'économie ; de l'autre, les impératifs défendus par les militants environnementaux et reconnus en partie par la justice.

La Désobéissance Civile : Outil de Création du Droit ?

L'un des apports les plus stimulants du mémoire est sa réflexion sur la capacité de la désobéissance civile à "produire un effet de droit". Cette idée, contre-intuitive au premier abord, suggère qu'un acte illégal peut paradoxalement devenir une source d'évolution juridique. Le cas du Mormont en est une parfaite illustration, et ce, à plusieurs niveaux :

- Mise en lumière des lacunes législatives : L'action des zadistes a forcé le débat public et judiciaire sur l'insuffisance des lois actuelles de protection de l'environnement face aux projets industriels de grande envergure. Elle a exposé une faille dans le système : la difficulté pour les citoyens de s'opposer efficacement à des décisions administratives jugées néfastes pour l'environnement par les voies légales traditionnelles.

- Création d'un précédent jurisprudentiel : En appliquant la notion de "mobile honorable" à des activistes climatiques, la justice vaudoise a créé un précédent. Les futurs cas de désobéissance civile environnementale en Suisse pourront s'appuyer sur cette jurisprudence pour plaider leur cause. Cela influence la manière dont le droit est interprété et appliqué.

- Influence sur le débat public et politique : En plaçant le conflit au cœur de l'actualité, l'action militante et le procès qui a suivi ont obligé les acteurs politiques à se positionner. À terme, une telle pression peut catalyser des réformes législatives visant à renforcer le droit de l'environnement ou à revoir les processus d'autorisation de projets industriels.

Conclusion : Quel Avenir pour l'Activisme Environnemental face à la Justice ?

L'analyse du cas de la ZAD du Mormont, à travers le prisme du mémoire de Jennifer Gaumann, offre une perspective riche pour tout juriste s'intéressant aux frontières mouvantes du droit. Elle démontre que le système judiciaire n'est pas un bloc monolithique et imperméable aux évolutions sociétales. La reconnaissance du "mobile honorable" est un signal fort : la justice peut intégrer dans son raisonnement des impératifs moraux supérieurs, comme la lutte contre le changement climatique.Ce cas d'étude soulève une question fondamentale pour l'avenir : le droit doit-il se cantonner à un rôle de gardien de l'ordre établi, ou peut-il et doit-il devenir un levier de transformation sociale face à des défis existentiels ? La réponse apportée par la justice vaudoise suggère une troisième voie, où le droit, sans renier ses principes fondamentaux, fait preuve de pragmatisme et de discernement. Il sanctionne l'illégalité de la méthode tout en reconnaissant la validité de la cause, ouvrant ainsi un espace de dialogue complexe mais nécessaire entre la loi, la justice et les citoyens engagés.

Articles

La Nudité Militante : Entre Liberté d'Expression et Délit d'Exhibition Sexuelle

Le Contexte comme Clé de Qualification Juridique

L'analyse juridique de la nudité dans l'espace public dépend crucialement de son contexte. La jurisprudence distingue de plus en plus la nudité à caractère sexuel de celle qui s'inscrit dans une démarche artistique ou politique. Des performances comme celles de Carolee Schneemann ou les manifestations de Spencer Tunick sont perçues comme des présentations du corps, porteuses d'un message, plutôt que comme de simples représentations sexuelles.L'intention de l'auteur est déterminante. Lorsque le corps devient le support d'un slogan, comme dans le cas des militantes FEMEN, l'acte vise à choquer pour attirer l'attention médiatique et transmettre une revendication politique. La qualification pénale, notamment au regard de l'article 222-32 du Code pénal français sur l'exhibition sexuelle, devient alors délicate, car la loi, par son imprécision, laisse une marge d'interprétation importante au juge.

Un Double Standard Genré Face à la Loi

La perception et le traitement juridique de la nudité révèlent un profond double standard entre les sexes. L'exhibition du torse masculin en public est largement banalisée et rarement poursuivie, tandis que celle de la poitrine féminine est fréquemment perçue comme un acte sexuel et potentiellement répréhensible. Des mouvements comme "Free the Nipple" mettent en lumière cette inégalité de traitement, arguant que la sexualisation du corps féminin est une construction sociale et non une fatalité.Les activistes FEMEN, en revendiquant leur nudité comme un acte politique, forcent le débat public à requalifier le corps féminin, le sortant de la seule narration sexuelle pour en faire un outil de lutte pour l'égalité. Les poursuites judiciaires à leur encontre illustrent la résistance des normes sociales et la difficulté pour le droit de s'adapter à ces nouvelles formes d'expression.

Les Limites Floues entre Liberté d'Expression et Protection de la Pudeur

Le droit doit trouver un équilibre entre la protection de la liberté d'expression, droit fondamental, et la sauvegarde de la pudeur et de l'ordre public. La nudité artistique bénéficie d'une reconnaissance plus établie, la dimension créative permettant souvent d'écarter la qualification d'obscénité. Cependant, la frontière reste ténue, comme l'ont montré les controverses autour des performances de Deborah de Robertis ou de Steven Cohen.En définitive, la nudité contestataire interroge la légitimité des normes corporelles dominantes. Elle force le système judiciaire à évaluer si l'acte imposé au regard d'autrui constitue une agression sexuelle ou une expression politique légitime. La réponse varie selon les juridictions, les époques et la capacité des acteurs à imposer une narration alternative à celle, purement sexuelle, traditionnellement associée au corps dénudé.